人間は行動する。人生とは行動の連続だといえる。

行動には目的がある。ここでいう行動とは、熱いものに触れた瞬間に手を引っ込めるとか、転びそうになったら手をつくとかいった「無条件反射」ではない。個人の価値判断に基づいて、ある目的を目指し、そのためにふさわしい手段を思い描きながら行う、意識的な行動だ。選択であり、決断であり、意志の表れである。

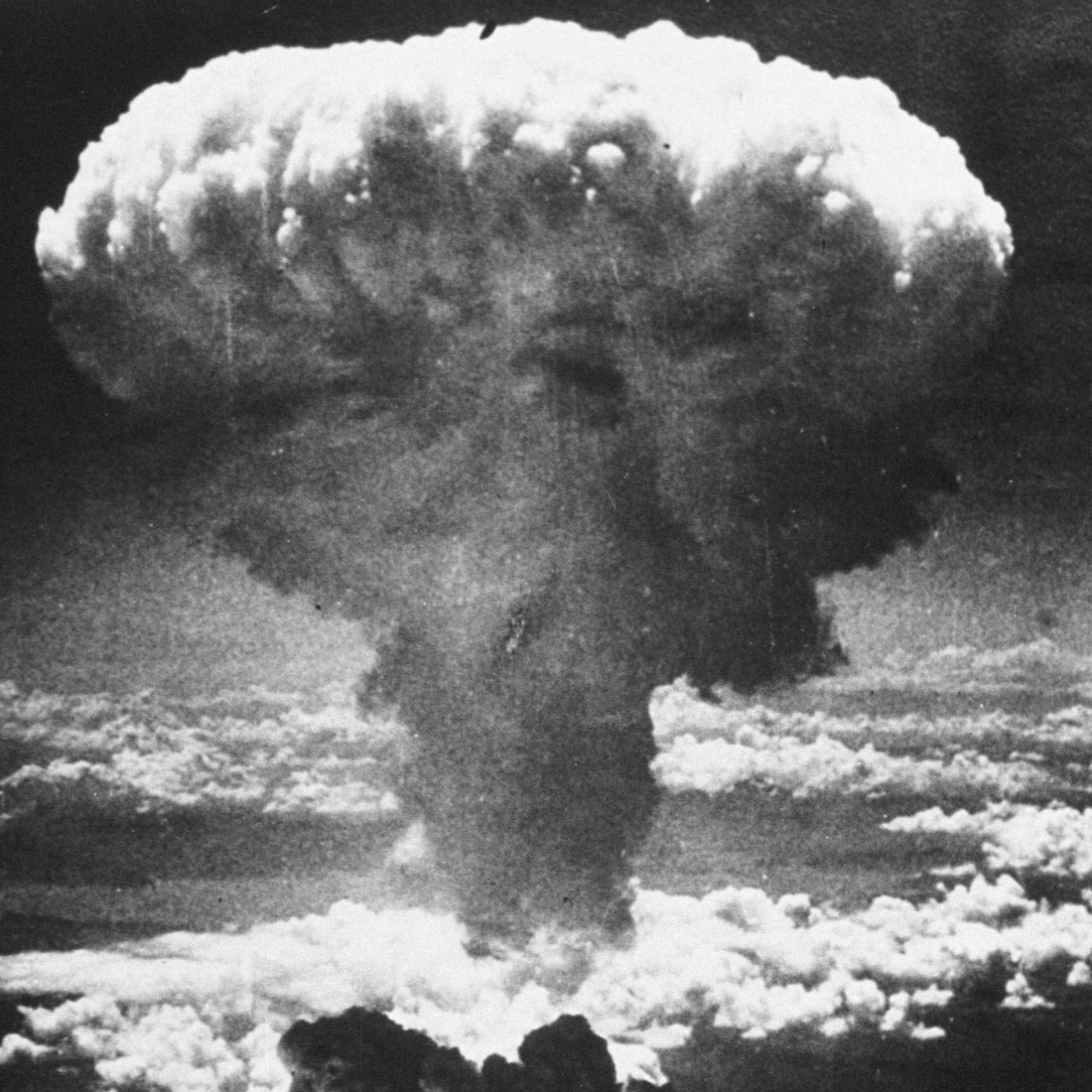

|

| ロートパゴス族のもとから部下たちを連れ戻すオデュッセウス(Wikipedia) |

人間は行動を通じて、人生をより良いものにしようとする。言い換えれば、幸せを手に入れたり、不安を取り除いたりしようとする。そうした行動の一つが交換、つまり、あるものを別のものと取り替えることだ。

たとえば、中学生がポケットモンスター(ポケモン)の「ピカチュウ」のカードを友だちの「イーブイ」のカードと取り替える。大学生が飲食店で働いてバイト代を稼ぐ。主婦がスーパーでお金を払って野菜や魚を買う。これらはすべて交換であり、人間の行動だ。

人間の行動を簡潔に定義すれば、「目的のあるふるまい」となる。もう少し詳しくいえば、「目的を達成するために、想像に従って手段を用いること」と定義できる。

この定義には三つの重要な言葉がある。一つ目は「目的」だ。人間の行動には必ず、達成しようとする目的がある。目的がなければ行動とはいえない。中学生がピカチュウのカードを手放すのは、その代わりにイーブイのカードを手に入れるという目的があるからだ。もし何ももらえないのにピカチュウのカードを取られたら、それは交換ではない。

二つ目は「手段」だ。手段とは、目的を達成するために使うものを指す。たとえば歯磨きに使う、歯ブラシ、歯磨き粉、水、自分の手は、すべて歯を磨くための手段だ。言い換えれば、それらは行動の手段である。

なお、人間の行動には必ず「所有権」の考えが伴う。もし歯磨きをしたければ、歯ブラシ、歯磨き粉、水、手を自分のものとして持っていなければならない。このように、人間の行動について考える際には、所有権の存在が必ず前提となる。

人間の行動の定義に含まれる、三つ目の重要な言葉は「想像」だ。想像とは、手段を使うことによって目的を達成できる道筋を思い描くことを指す。たとえば、もし歯ブラシ、歯磨き粉、水、手を使えば、歯をきれいにすることができ、それによって美しい歯を手に入れることができるという思いだ。

人生を改善したいという思いは、人を行動に駆り立てる。行動には計画が必要であり、さまざまな計画の中でどれが一番役立つかを判断することも必要だ。ただし行動は、勤勉に努力する活発な人だけのものではない。何もせず怠惰に過ごすことも、意志によって選択した以上、一種の行動だ。もしかするとその結果、昔話に出てくる「物ぐさ太郎」のように、幸せを手に入れるかもしれない。

物ぐさ太郎は信濃国(長野県)のなまけ者で、あまりの物ぐさぶりに驚きあきれた地頭は、京の国司から村に夫役(労働課役)がかかったとき、太郎に押しつける。都に上った太郎は一転してまめに働き、美女を妻とすることに成功。実は天皇の子孫という身分も判明し、甲斐(山梨県)、信濃の2国を与えられ、120歳まで長生きしたというおめでたい話だ。

人生を改善したいという思いの生じない状況では、人は積極的な行動を起こさない。ギリシャ神話に出てくる「ロートパゴス族」の国で、人々はロートスというナツメに似た木の果実を食べ、平和に暮らしている。その実はえもいわれぬほどおいしいため、その地を訪れた英雄オデュッセウスの部下でこれを味わった者は、故郷へ帰ることを忘れてしまう。このためオデュッセウスは嫌がる部下たちを無理やり船まで引きずって行き、他の部下がロートスの実を食べないうちに出航したという。

このような国では、人は満ち足りてしまっているから、人生を改善するために行動を起こそうとは思わないだろう。もっとも、オデュッセウスに引きずられまいとして抵抗した部下たちは、行動を起こしたといえる。ロートパゴスの国を離れるよりも、とどまるほうが幸せだと考えたのだ。

行動は必要と不満からのみ生じる。何かを目指す、目的のある努力だ。その究極の目的はつねに、不足や不安をなくすことにある。必要を満たし、満足を得、幸福をつかむことだ。

<参考資料>

- Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, Ludwig von Mises Institute, [1949] 2009. (ミーゼス『ヒューマン・アクション』村田稔雄訳、春秋社、2008年)

- Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis, Ludwig von Mises Institute, 2010.

- Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science, Ludwig von Mises Institute, 2010. (ミーゼス『経済科学の根底』村田稔雄訳、日本経済評論社、2002年)

- Shawn Ritenour, Foundations of Economics: A Christian View, Wipf and Stock Publishers, 2010.

.jpg?ssl=1)